“Ya no tengo paciencia para la literatura”, me dijo un amigo al que unas semanas atrás llamé por teléfono y con quien en mi juventud habíamos abrazado la literatura como una religión. No contento con la primera frase, agregó: “Al final, cuando pienso en la Literatura- la mayúscula estaba implícita- me parece ridícula”.

Mi amigo había sido padre recientemente, después de que su escéptico ascetismo (basta de amor, de vida social, de sentimentalismo) había inspirado entre nuestros camaradas la creación paródica de una suerte de “orden” monástica que identificábamos con la mitología de Star Wars: solitario, incapaz de sucumbir a los reclamos y esfuerzos del amor romántico, mi amigo era un Jedi, como Luke Skywalker, el paradigma de la renuncia a favor de adorar el poder de los libros. Ahora cambiaba pañales, y en el medio de esa felicidad doméstica se había alejado dramáticamente de lo que nos había unido. Considerando que sobre mi vida siempre pesa el interrogante del sentido, y que su respuesta había sido tan sólida, no podía no preguntarme si no me había entregado yo a una religión equivocada, que ahora le causaba risa a un antiguo condiscípulo. Hagamos una composición de lugar: vivo en una suerte de vacío, como un astronauta olvidado, rodeado de libros y con tres plantas (un ficus moribundo, una lengua de suegra de notable vitalidad y una costilla de Adán que me regaló mi exesposa). Los días transcurren en un país que se parece mucho a la tortura de Sísifo, pero al menos los Sísifos que me rodean tienen excusas (niños, pañales) que les impiden caer en la desesperación.

La razón que me había llevado a hablar con mi amigo, por otra parte, era la lectura de El desierto de los tártaros, una novela que venía esquivando desde esos tiempos de juventud, y que él mismo me había recomendado, y apenas empecé a leerla me sorprendió su equilibradísima cruza de “clasicismo” (su sobriedad formal, podríamos decir también) con un tinte onírico que uno puede verificar en la obra pictórica del autor, que es (como sabemos incluso los que no habíamos leído la novela) Dino Buzzati, nacido en Belluno en 1906 y fallecido en la década del ‘70. Antes de leer el libro yo no sabía otra cosa de él que esta: era autor de una novela de culto que le había valido una suerte de fama mundial, que había sido llevada al cine por Valerio Zurlini y que había sido prologada por Borges, a quien le gustaba tanto la novela como la película. Borges (estoy leyendo su prólogo) habla de la influencia de Poe (admitida por Buzzati) y Kafka, habla de la postergación infinita a la que está sometido su protagonista, el teniente Giovanni Drogo. En el comienzo de la novela (que es también el comienzo de su vida adulta) Drogo es destinado a la célebre fortaleza Bastiani, el confín militar de un reino sin nombre en el que sirven militares de apellidos que cruzan toda Europa: Tronk, Angustina, Ortiz (quizás este carácter paneuropeo de la novela llevó a que Zurlini integrara el elenco de su versión fílmica con autores de todas partes: Jean Louis Trintignant, Max Von Sydow, Paco Rabal). En un principio, Drogo está entusiasmado por la fama de la fortaleza, pero al llegar, el influjo depresivo (una inefable y amenazante tristeza) lo hace pedir una baja inmediata. Los superiores lo convencen, sin embargo, de que su carrera se vería manchada por esa partida intempestiva. Ese instante es (no es un spoiler, la novela tiene ya cuarenta y dos años) la ruina de Drogo.

Quizás le escribí a mi amigo porque no me quería quedar a solas con Drogo y su pena. Con un impulso que está a mitad de camino entre la falta de dominio y la voluntad, embrujado por las rutinas, la belleza melancólica y la promesa de gloria de la Fortaleza Bastiani, el protagonista de Buzzati se deja ir, como en esas parábolas borgeanas en las que el personaje principal vislumbra en un segundo todo su futuro y puede volver al punto en el que (parafraseando a un novelista a quien ya no quiero tanto) todo se jodió, para reiniciar la partida. Solo que Drogo no tiene punto de reseteo: su vida es eso que va sucediendo mientras se aleja de las alegrías mundanas de la ciudad, en su aislamiento existencial, en un encapsulamiento peligroso y monomaníaco. Su vida es eso, y solamente eso, aunque hasta el final le quede un as en la manga que no conviene revelar.

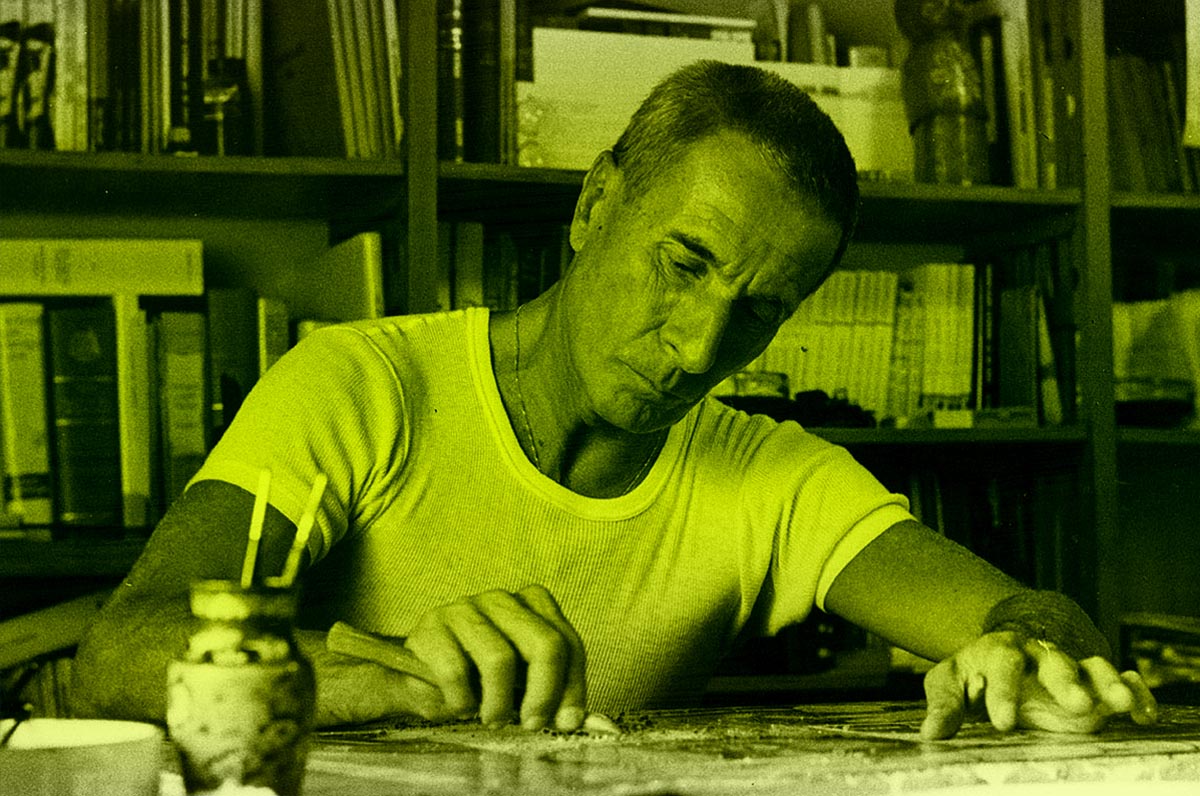

Leyendo algo sobre la vida de Buzzati (periodista, pintor, amante loco), la tentación de la explicación biográfica y contextual es fuertísima: existencialismo circundante, Sartre, Camus, la segunda guerra, el fascismo, la inminente bomba, la pérdida de sentido de todos los relatos, los amores frustrados de Buzzati (que se casó cerca de los sesenta con una mujer jovencísima), la pérdida de Dios (Buzzati se negó la extremaunción. Hay una entrevista muy interesante con su viuda, Almerina Antoniazzi, en el que ella revela este dato y otros: el insomnio de Buzzati, su miedo al amor, etc. Se puede leer aquí, en italiano. Truco: pegarla de a trozos en Google Translator y copiarla en Word).

Pero al margen de su contexto y su autor, la novela estaba en mi mesa de luz, atravesándome con su mundo alucinatorio de soldados mezquinos, tareas sin sentido, paisajes sobrecogedores, apuñalándome a preguntas. ¿Me había pasado eso a mí? ¿Era yo Drogo? Inmediatamente pensé que quizás la novela funcionaba como un test sobre el cual cualquiera podía proyectar sus propias preguntas. Pensé también que hacía la magia que Kafka había postulado para lo fantástico: serenidad expresiva y corriente perturbadora subterránea, igual que en los cuadros del propio Buzzati. Pero fundamentalmente, una vez leída completa, la novela era una respuesta al interrogante que había surgido en la breve conversación con mi amigo. La literatura no era ridícula, al menos no para mí. En el lento tránsito de Drogo hacia el final de sus días, en su insensata aventura de la quietud, en la prosa cristalina de Buzzati la literatura era todavía, como dice Harold Bloom en alguna parte, esa fuerza capaz de hacerme sentir extraño en mi propia casa, la posibilidad de esa experiencia de intensidad absoluta.